Getreide in Europa: Futtermittel oder Lebensmittel?

Getreide in Europa: Futtermittel oder Lebensmittel?

Während die Preise für Lebensmittel kontinuierlich steigen und immer mehr Menschen ihren Gürtel enger schnallen müssen, verwendet Europa nach wie vor den Großteil des Getreides für sogenannte Nutztiere. Die Rufe nach einem nachhaltigen und damit pflanzenbasierten Ernährungssystem werden zu Recht lauter.

© hurricanehank/stock.adobe.com

© hurricanehank/stock.adobe.com

Lebensmittelpreise als große Belastung für Österreicher:innen

Die Teuerungswelle hat Österreich fest im Griff. Die Inflationsrate kletterte im August 2022 auf 9,3 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit fast 50 Jahren. Preistreibend wirken sich vor allem Energie und Lebensmittel aus. So mussten für Lebensmittel durchschnittlich 13,1 Prozent mehr als im Vorjahr bezahlt werden. Für immer mehr Österreicher: innen wird das tägliche Leben schwer finanzierbar. Laut einer APA-Umfrage muss sich die Hälfte der Bevölkerung beim täglichen Lebensmitteleinkauf einschränken.

Denn die Preise auf den Agrarmärkten befinden sich derzeit im Höhenflug. Der Weltmarktpreis für Weizen betrug zur Jahreshälfte etwa 335 Euro pro Tonne und damit satte 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Grund dafür ist unter anderem der Krieg in der Ukraine, die als Kornkammer Europas gilt. Auch die steigenden Energiepreise treffen die Landwirtschaft und erhöhen die Rohstoffpreise spürbar. In einer mehr als angespannten Ernährungssituation, die zu einer global weit verbreiteten Hungersnot führen kann, sollte ein genauer Blick auf die Landwirtschaft und die Verwendung von Ressourcen geworfen werden.

Getreide als Futtermittel statt als Lebensmittel

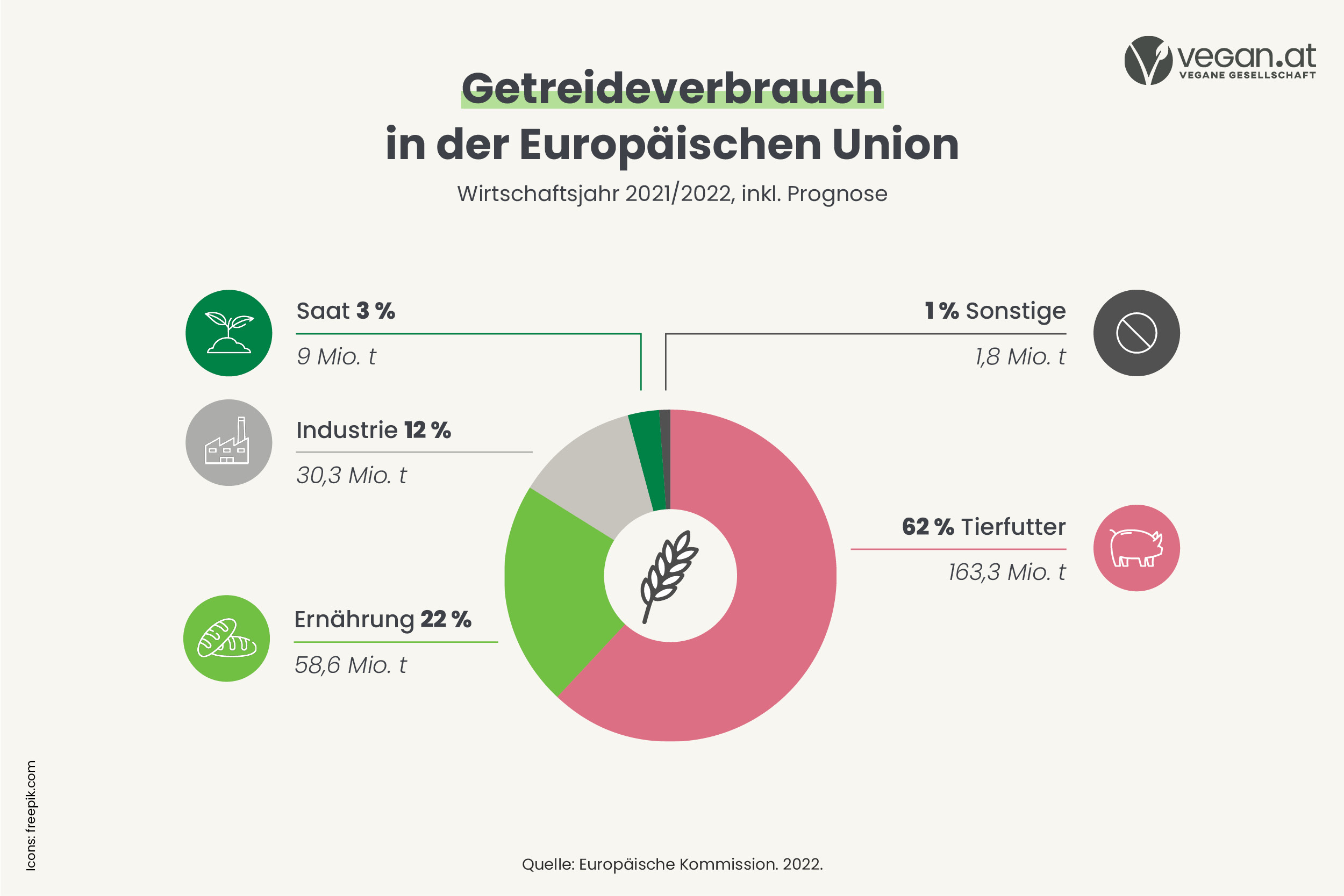

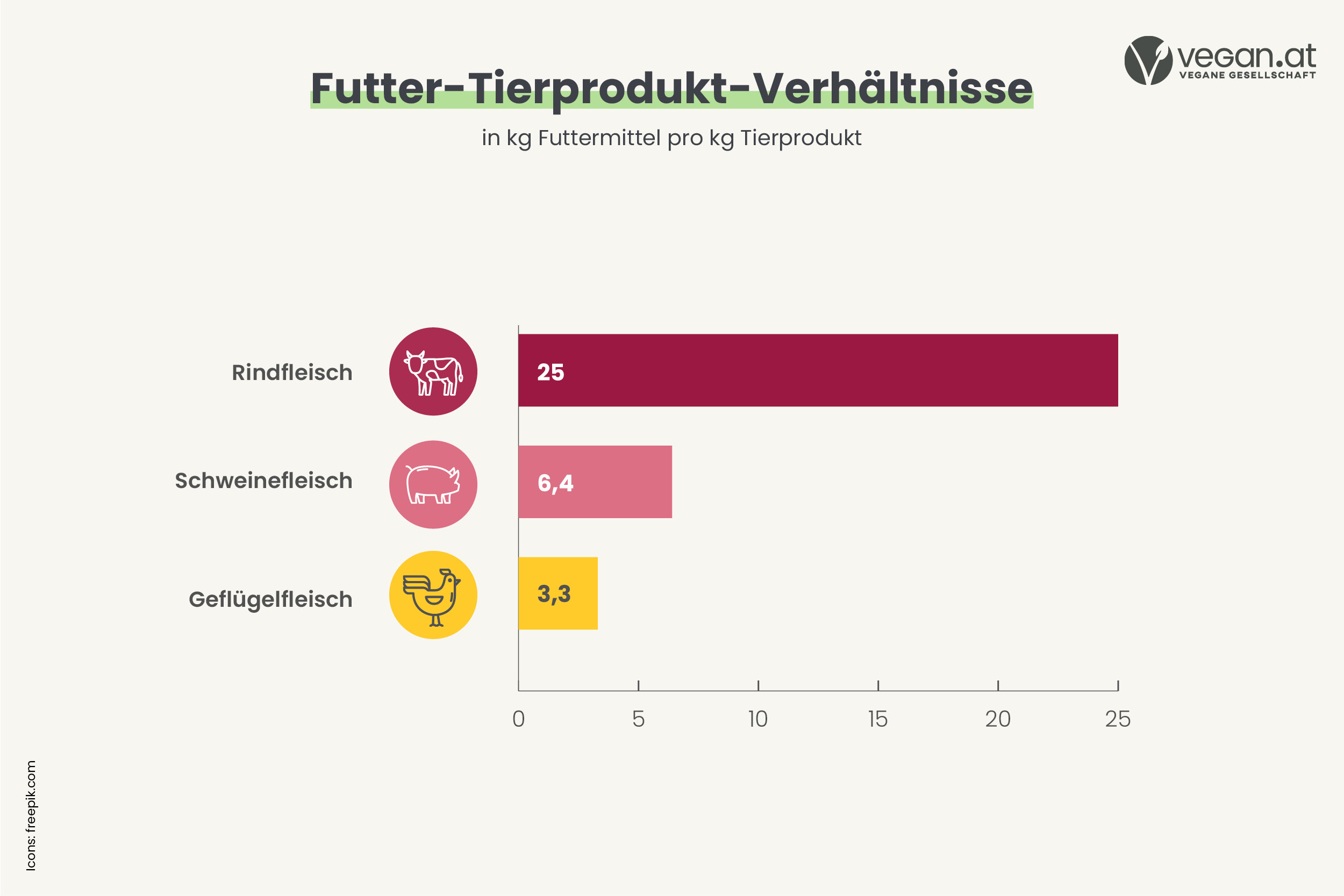

Weltweit landet ein Drittel der Feldfrüchte in den Futtertrögen von Tieren. In Europa liegt die Zahl nochmals höher und so werden beispielsweise knapp über 60 Prozent des Getreides an Rinder, Schweine und Hühner verfüttert. Doch wäre es nicht nachhaltiger, die Pflanzen direkt auf die Teller der Menschen zu bringen? Die sogenannten Veredelungsverluste setzen an diesem Punkt an und beschreiben, wie viele Kilogramm Futtermittel für ein Kilogramm Tierprodukt aufgewendet werden müssen. Im globalen Durchschnitt entfallen 25 Kilogramm Futter auf 1 Kilogramm Fleisch von Rindern, bei Schweinen sind es 6,4 Kilogramm und bei Hühnern 3,3 Kilogramm.

Hier gilt es zu beachten, dass Rinder zwar mehr Futter benötigen, aber neben Kraftfutter (wie Getreide und Soja) auch Raufutter (wie Gras, Heu und Stroh) essen. Schweine und Hühner brauchen dahingegen weniger Futter pro Kilogramm Fleisch, aber ihre Ernährung besteht großteils aus Kraftfutter. So oder so wäre es die nachhaltigste Alternative, auf Ackerflächen Pflanzen anzubauen und sie direkt als Lebensmittel zu konsumieren, anstatt sie als Futtermittel für Tiere einzusetzen und diese zu Fleisch-, Milch- und Eierlieferant:innen zu degradieren.

Großer Fußabdruck von Tierprodukten

Apropos Fläche, die Landwirtschaft ist der Wirtschaftssektor mit der größten Flächennutzung weltweit. Die bewohnbare, also eis- und wüstenfreie Fläche der Erde, entfällt zur Hälfte auf sie. Doch nur ein Fünftel dieser Fläche wird für pflanzliche Lebensmittel verwendet, die restlichen vier Fünftel entfallen auf Ackerflächen für Futtermittel sowie auf Weideflächen. Dabei tragen Tierprodukte verhältnismäßig wenig zur Ernährung der Menschen bei: Sie liefern nur ein Fünftel der weltweit konsumierten Kalorien. Anders ausgedrückt: Mit einer pflanzenbasierten Ernährung könnten wesentlich mehr Menschen ernährt werden. Die Welternährungsorganisation FAO rechnet beispielsweise vor, dass eine Weltbevölkerung von 9 Milliarden Menschen, die in etwa fünfzehn Jahren erreicht sein wird, ernährt werden kann, würden zumindest 40 Prozent der Ackerflächen für Futtermittel ab sofort für Lebensmittel verwendet werden. Die Ernährung der Weltbevölkerung ist damit weniger ein Problem von fehlender und mehr ein Problem von falsch verwendeter Landwirtschaftsfläche, das stark mit dem Überkonsum von Tierprodukten in wohlhabenderen Ländern korreliert.

Studien zu nationalen Ernährungsweisen

Der Flächenbedarf für die Ernährung unterscheidet sich stark von Land zu Land. In einer Studie der University of Edinburgh wurde berechnet, dass Länder mit fleischreicher Ernährung bis zu vierzehn Mal so viel Fläche als jene mit fleischarmer Ernährung benötigen, um ihre Bürger:innen zu ernähren. Wenn sich jeder Mensch beispielsweise so tierproduktreich wie in den USA ernähren würde, würde beinahe doppelt so viel Land benötigt werden, was zudem physikalisch unmöglich ist. Wenn jede:r dahingegen so pflanzenreich wie in Indien essen würde, würde weniger als die Hälfte des derzeitigen Lands für die Landwirtschaft benötigt werden.

Ähnliches Zahlenmaterial existiert auch für Österreich: In einer Studie der Universität für Bodenkultur wurden Ernährungsweisen und ihre Umweltauswirkungen unter die Lupe genommen. Demnach reduziert sich der Flächenbedarf bei einem Ernährungswechsel von einer omnivoren Mischkost auf eine vegane Kost um zwei Drittel. Schon mit einer gesamtgesellschaftlichen Fleischreduktion von etwa einem Fünftel würden die Importe von Futtersoja, die derzeit in der Größenordnung von 500.000 Tonnen ins Land fließen, obsolet werden.

Wege in eine nachhaltige Zukunft

Wir leben in einer Zeit von multiplen Krisen: Die Klima-, Corona-, Preis- und Ukraine-Krisen zählen zu den offensichtlichsten, aber bei weitem nicht einzigen Problemen, die die Welt in Atem halten. Eine gesellschaftliche Debatte über die Frage, wie wir uns heute ernähren und es morgen tun sollten, ist dabei ein Gebot der Stunde – nicht nur aus der Sicht des Klima- und Umweltschutzes, sondern auch jener der sozialen Gerechtigkeit für menschliche und tierliche Lebewesen. In diesem Sinn sollten wir nicht nur über das Energiesparen, sondern auch über das Fleischsparen sprechen. Ein europäisches Ernährungssystem, in dem der Großteil an Getreide und Soja an Tiere statt an Menschen verfüttert wird, hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Ein Ernährungswandel von uns Europäer:innen hin zu einer pflanzlichen oder pflanzenbasierten Kost ist dabei ein elementarer Schritt auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft.