Vegan in der Gemeinschaftsverpflegung – ein klarer Gewinn für Klima, Gesundheit und Kosten

Vegan in der Gemeinschaftsverpflegung – ein klarer Gewinn für Klima, Gesundheit und Kosten

Vegane Speisen sind klimafreundlich, schonen Ressourcen und können die Gesundheit fördern. Das österreichische Gesundheitsministerium sieht in seinem „Strategieplan für gesunde und nachhaltige Ernährung 2025 – 2030“ deshalb vor, dass vegane Verpflegung für alle, die Gemeinschaftsverpflegung in Anspruch nehmen, möglich sein soll (Benedics et al. 2024). Das ist ein klarer Appell an Cateringunternehmen und Verantwortliche von Betriebsrestaurants, Klinikküchen, Schulverpflegung & Co., dauerhaft ein attraktives und ausgewogenes pflanzliches Angebot zu schaffen.

Nicht nur vegan lebenden Menschen profitieren von einem größeren Angebot an pflanzlichen Speisen: Die Nachfrage steigt insbesondere durch Flexitarier:innen stark an, die zwar nicht komplett auf tierische Produkte verzichten, jedoch großteils zu pflanzlichen Speisen greifen und mit 37 % der österreichischen Bevölkerung eine sehr große Zielgruppe ausmachen (Smart Protein Report 2023).

Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung: Pflanzlich ist am klimafreundlichsten

Täglich erhält fast ein Viertel der Österreicher:innen eine Mahlzeit in der Gemeinschaftsverpflegung. Damit kommt ihr eine entscheidende Rolle zu, wenn es um die Klimawirksamkeit des Ernährungssystems geht: Mit 30 Prozent hat unsere Ernährung einen sehr hohen Anteil an den weltweiten Treibhausgasemissionen. Das liegt vor allem an der klimaintensiven Produktion tierischer Lebensmittel wie Rindfleisch und Käse (Rockström et al. 2025). Durch die Umstellung auf einen Speiseplan mit mehr pflanzlichen Gerichten kann die Gemeinschaftsverpflegung somit einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Dadurch können deutlich mehr Treibhausgase eingespart werden, als wenn auf biologische, saisonale und/oder regionale Zutaten umgestellt wird – auch wenn sich diese Ziele natürlich nicht widersprechen.

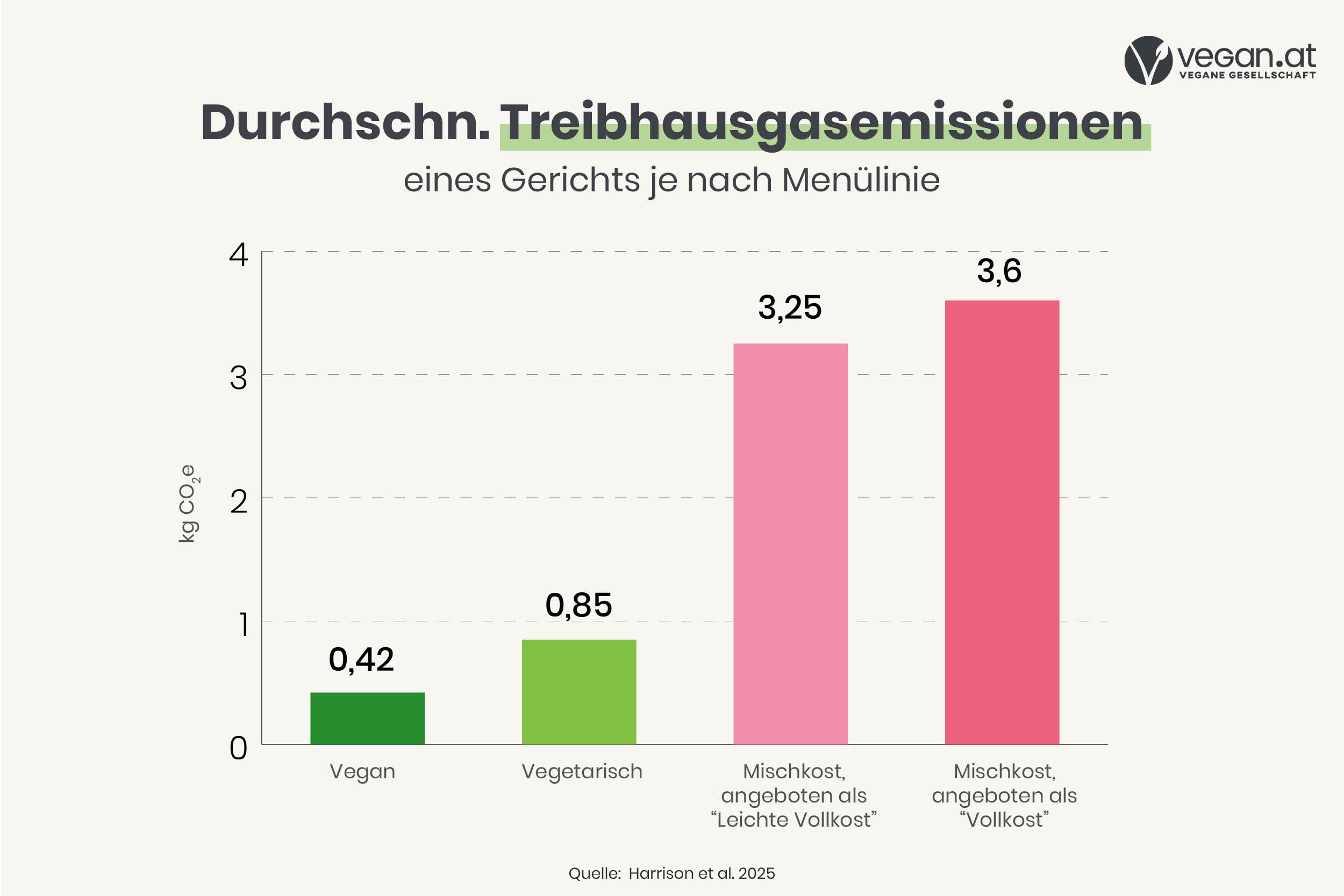

Eine aktuelle Studie hat genau untersucht, wie sich verschiedene Menülinien einer Klinikumscafeteria auf den Ausstoß von Treibhausgasen auswirken: Entprechend der Erwartungen schneidet die vegane Menülinie mit 0,42 kg CO2-Äquivalenten am besten ab, gefolgt von der vegetarischen mit 0,85 kg, während die omnivoren Menülinien („Vollkost“ und „Leichte Vollkost“) ca. 8-mal so viel Treibhausgase produzieren.

Tabelle: Durchschnittliche Treibhausgasemissionen eines Gerichts je nach Menülinie (nach Harrison et al. 2025)

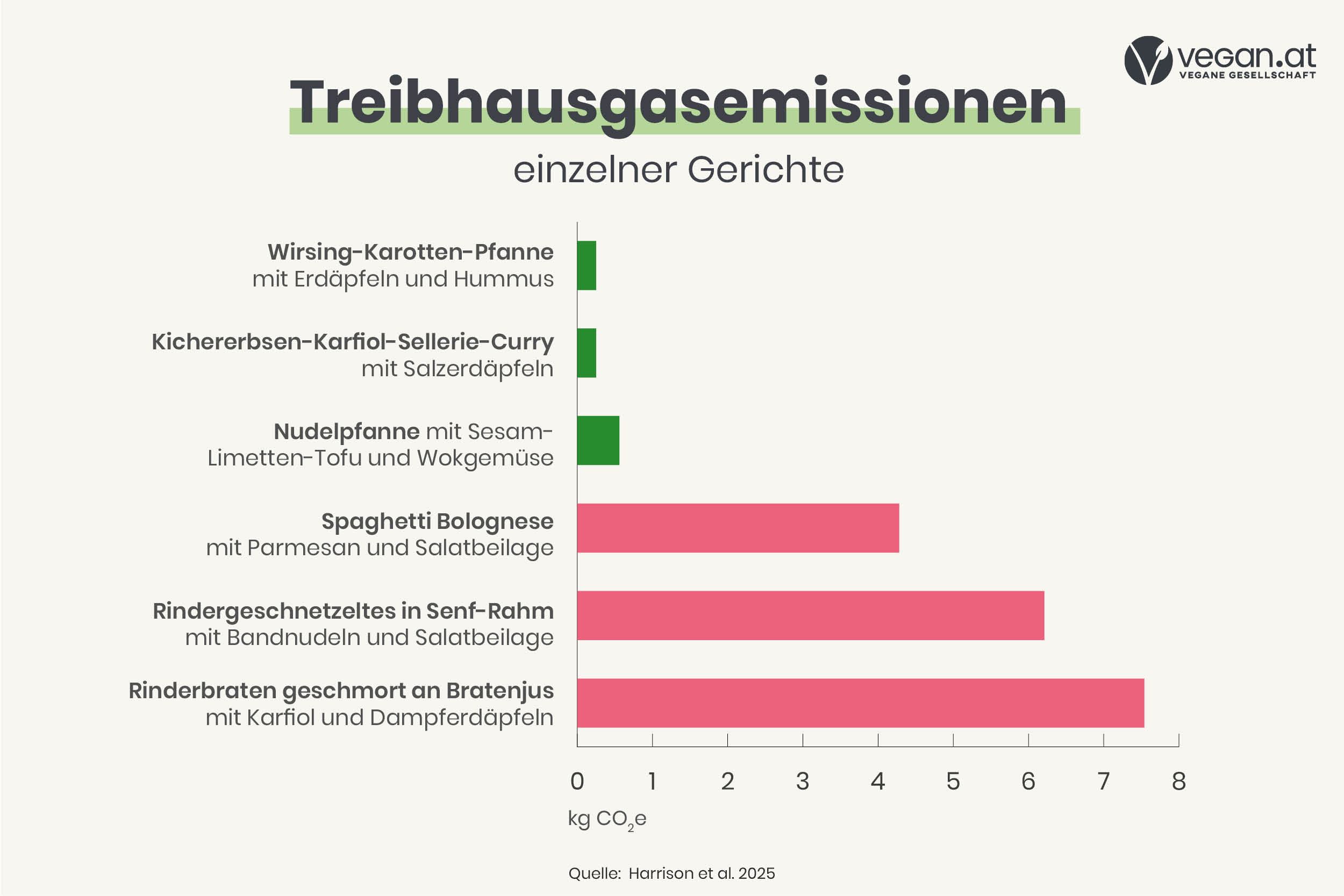

Gerichte mit Rind- und Schweinefleisch fallen besonders stark ins Gewicht – sie produzieren zum Teil sogar über 7 kg CO2-Äquivalente. Vegane Gerichte auf der Basis von Hülsenfrüchten, Gemüse und Kartoffeln sind hingegen besonders klimafreundlich.

Treibhausgasemissionen einzelner Gerichte (nach Harrison et al. 2025)

Wirtschaftliche Vorteile

Die Studie zeigt außerdem, dass vegane Speisen auch Kosten reduzieren können: Mit 1,51 € lag das vegane Gericht 16 % unter dem Median der Kosten für das Vollkostmenü (1,80 €/Gericht) und 22 % unter jenem des Menüs „Leichte Vollkost“ (1,94 €/Gericht). Werden über 3 Monate hinweg 155 Bestellungen der Leichte-Vollkost-Menülinie mit der gleichen Anzahl an Bestellungen der veganen Menülinie ersetzt, können somit ca. 4.000 € eingespart werden (Harrison et al. 2025).

Ebenso zeigt der Vergleich verschiedener österreichischer Warenkörbe, dass man mit einer veganen Ernährung günstiger aussteigt als mit einer Mischkost oder einer vegetarischen Ernährung. Selbst eine pflanzliche Ernährung, die ausschließlich auf Bio-Lebensmitteln basiert, ist günstiger als eine Mischkost mit konventionellen Lebensmitteln (Schlatzer & Lindenthal 2025).

Während die Preise für einzelne Fleisch- und Milchalternativprodukte aus verschiedenen Gründen (derzeit häufig noch) vergleichsweise hoch ausfallen, lässt sich mit un- sowie wenig verarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln viel Geld einsparen. So sind beispielsweise Sojabohnen und andere Hülsenfrüchte 88 % günstiger als Rindfleischburger und 72 % günstiger als Geflügel. Auch Tofu und Tempeh schneiden preislich besser als die meisten Fleischprodukte ab (Springmann et al. 2025).

In Großküchen lässt sich somit besonders viel Geld einsparen, wenn Hülsenfrüchte als Haupt-Proteinquelle eingesetzt werden – beispielsweise in Form von Bohnengulasch, Linsenlasagne, Kichererbsencurry, Krautstrudel mit Käferbohnen, Falafel oder Kidneybohnen-Burger.

Sehr reich an Eiweiß und ebenfalls ausgesprochen kostengünstig ist zudem texturiertes Sojaprotein, das in verschiedenen Varianten (Sojagranulat, Sojaschnetzel, Sojamedaillons) angeboten wird. Bezogen auf 1 kg Feuchtmasse kostet Sojagranulat rund 2,5–6 €, während Faschiertes aus Rind und/oder Schwein mit 10–20 € pro kg bedeutend teurer ist. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Bolognesesauce, Ragout und Gulasch über Gyros und Geschnetzeltes bis hin zu Schnitzel, Ćevapčići und faschierten Laibchen.

Die richtige Präsentation

Aus ökologischen, gesundheitlichen sowie ökonomischen Gründen wäre es also wünschenswert, wenn sich Menschen in der Gemeinschaftsgastronomie häufiger für pflanzliche Speisen entscheiden würden. Damit mehr Gäste zu veganen Gerichten greifen, ist es entscheidend, wie sie präsentiert werden. Eine für eine breite Zielgruppe ansprechende Bezeichnung der Gerichte ist ebenso wichtig wie eine zentrale, gut sichtbare Positionierung im Betriebsrestaurant. Besonders wirkungsvoll ist es, vegane Speisen als Standardoption anzubieten oder als „Empfehlung des Tages“ anzukündigen. Während Worte wie „fleischfrei“, „vegan“ oder „gesund“ besser vermieden werden, wirken Bezeichnungen, die auf das Geschmackserlebnis (z. B. würzig, geräuchert), Optik und Mundgefühl (z. B. knusprig, cremig) oder auch die Herkunft (z. B. steirisch, nach thailändischer Art) abzielen, sehr attraktiv. Statt pflanzliche Gerichte in einer eigenen Kategorie mit der Überschrift „Vegan“ zu subsumieren, hat es sich als erfolgversprechend erwiesen, sie in die normale Karte einzureihen und lediglich dezent zu kennzeichnen (beispielsweise mit einem kleinen „v“ in Klammern hinter der Speisenbenennung).

- Umfassende Tipps, wie Besucher:innen der Gemeinschaftsverpflegung verstärkt zu pflanzlichen Gerichten greifen, geben wir in der Broschüre „Pflanzliche Speisen zu Bestsellern machen“.

- Auch die Broschüre „Steirische Mindeststandards in der Gemeinschaftsverpflegung. So werden Ihre vegetarischen Gerichte ein Erfolg!“ liefert viele hilfreiche Nudging-Tipps.

- Das Gesundheitsministerium erklärt in seiner „Leitlinie Schulbuffet“, dass vegane und vegetarische Gerichte gut sichtbar in zentraler Lage platziert werden sollen, z. B. in der vordersten Reihe der Vitrine.

Übrigens: New York hat in seinen elf städtischen Krankenhäusern bereits erfolgreich veganes Essen als Default-Angebot umgesetzt. Seit 2022 werden dort standardmäßig pflanzliche Gerichte serviert – wer Fleisch möchte, muss dies also ausdrücklich anmelden.

Als zusätzliche Maßnahme zur verbesserten Akzeptanz wird empfohlen, die Umstellung auf nachhaltigere und gesündere Speisen durch positive Kommunikation zu begleiten (Naicker et al. 2021). Neben Informationen zu vorteilhaften Auswirkungen auf Klima und Gesundheit können Rezepte zur Verfügung gestellt werden, um den Einstieg in nachhaltiges Kochen zu erleichtern. Zudem kann durch Markierungen einzelner Speisen hinsichtlich des ökologischen Fußabdrucks mehr Transparenz geschaffen werden (Harrison et al. 2005).

Weitere Informationen:

- „Vegan in der Gemeinschaftsverpflegung: So gelingt es vegan und ausgewogen!“: Worauf sollte geachtet werden, damit die veganen Gerichte in der Gemeinschaftsgastronomie vollwertig und nährstoffdeckend sind? Mit vielen Tipps zur geeigneten Lebensmittelauswahl und zu geschickten Kombinationen.

- „Vegane Verpflegung in der Schule – nachhaltig und gesund“: Hilfestellung für eine ausgewogene pflanzliche Mittagsverpflegung in der Schule.

Wünschen Sie sich Unterstützung bei der Umstellung auf ein nachhaltigeres Speisenangebot?

Wir führen individuelle In-House-Schulungen durch, bei denen unsere ausgebildeten Schulungsköch:innen zeigen, wie neue Zutaten verarbeitet und kreative Rezepte umgesetzt werden. Kompetente Vortragende helfen Ihnen im Bereich Kommunikation mit den Gästen, damit Ihre Bemühungen auch belohnt werden.

Melden Sie sich unter info@vegan.at oder telefonisch unter +43 1 909 2 101 10 bei uns!

Quellen

Benedics Judith, Polak Christina, Wolf Alexandra, Dieminger-Schnürch Birgit, Wallisch Irene. 2024. Strategieplan für eine gesunde und nachhaltige Ernährung 2025 – 2030. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Wien.

Gelbmann Christine, Simetzberger Sonja, Hesina Sophie, Dieminger-Schnürch Birgit. 2024. Leitlinie Schulbuffet. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Wien.

Harrison Laura, Reynolds Emma, Quitmann Claudia, Till Luisa, Franke Bernd, Zeitz Christin, Danquah Ina, Herrmann Alina. 2025. Planetary Health Diet in einer Klinikumscafeteria: Steigerung der Mitarbeitendenzufriedenheit und Reduktion von Treibhausgasemissionen und Kosten. Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen (192) 77–87. doi: 10.1016/j.zefq.2024.12.003

IN FORM. 2023. DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Betrieben, Behörden und Hochschulen. Vegane Kost, 6. Auflage.

Klug Alessa, Barbaresko Janett, Alexy Ute, Kühn Tilman, Kroke Anja, Lotze-Campen Hermann, Nöthlings Ute, Richter Margrit, Schader Christian, Schlesinger Sabrina, Virmani Kiran, Conrad Johanna, Watzl Bernhard on behalf of the German Nutrition Society (DGE). 2024. Update of the DGE position on vegan diet – Position statement of the German Nutrition Society (DGE). Ernährungs Umschau (71:7), 60–84.

Naicker Ashika, Shrestha Archana, Joshi Chandni, Willett Walter, Spiegelman Donna. 2021. Workplace cafeteria and other multicomponent interventions to promote healthy eating among adults: A systematic review. Preventive Medicine Reports (22), 101333. doi: 10.1016/j.pmedr.2021.101333

Österreichische Gesellschaft für Ernährung ÖGE. 2024. Vegane Ernährung – FAQs und Empfehlungen für die praktische Umsetzung, Wien.

Rockström, Johan et al. 2025. The EAT–Lancet Commission on healthy, sustainable, and just food systems. The Lancet (406; 10512), 1625–1700.

Schlatzer Martin, Lindenthal Thomas. 2025. Leistbarkeit verschiedener Ernährungsweisen in Österreich und ihre Auswirkungen auf Klima, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Studie im Auftrag von WWF Österreich, Wien.

Smart Protein Report. 2023. Evolving appetites: an in-depth look at European attitudes towards plant-based eating.

Springmann, Marco. 2024. A multicriteria analysis of meat and milk alternatives from nutritional, health, environmental, and cost perspectives. PNAS (121:50). doi: 10.1073/pnas.2319010121

Bildquelle: Jure