Sind Tierprodukte weniger klimaschädlich als gedacht? Umweltmythen im Faktencheck

Sind Tierprodukte weniger klimaschädlich als gedacht? Umweltmythen im Faktencheck

Die landwirtschaftliche Tierhaltung hat schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Umwelt: Sie ist mit 53 % für mehr als die Hälfte der globalen Emissionen aus dem Ernährungssystem verantwortlich (Poore & Nemecek 2018). Trotzdem kursieren dazu weiterhin Fake News: Diese werden einerseits in den klassischen oder sozialen Medien geteilt, andererseits verbreitet auch die Industrie stellenweise zweifelhafte Fakten rund um die Zucht und Haltung von Tieren und deren Klimawirksamkeit. Oftmals wird sogar Gegenteiliges behauptet, beispielsweise, dass pflanzliche Produkte wie Soja und Avocados umweltschädlicher als tierische Produkte wären. Wir haben uns einige gängige Mythen angesehen und klären auf.

Mythos 1: „CO2 ist das wichtigste Treibhausgas“

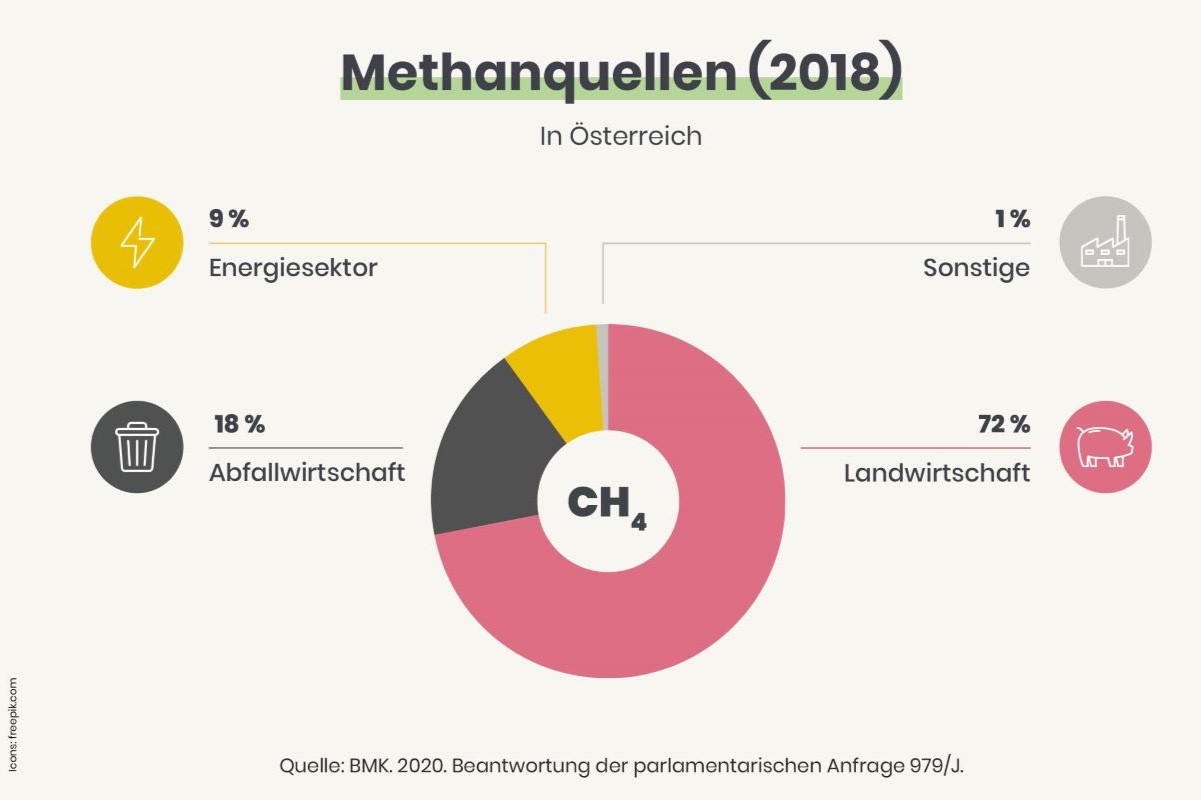

Wer an die Umwelt denkt, denkt an CO2: Das am häufigsten emittierte Treibhausgas nimmt durch seine langanhaltende kumulative Wirkung in Klimafragen eine entscheidende Rolle ein. Methan (CH4) wird medial im Vergleich weniger betont, obwohl es bei der Viehzucht durch den Verdauungsprozess von Wiederkäuern erhebliche Mengen ausmacht.

Während CO2 mehrere Jahrhunderte in der Atmosphäre verweilt und daher langfristig schädlich auf das Klima wirkt, hat Methan eine weit kürzere atmosphärische Lebensdauer von etwa 12 Jahren (Deutsches Umweltbundesamt). So kann man zu dem Trugschluss kommen, dass die Wirkung des Gases durch den stetigen Abbau weniger folgenreich als jene von CO2 ist. Über einen Zeitraum von 100 Jahren beträgt das Global Warming Potential (GWP100) von Methan jedoch das 28-fache von CO₂ (IPCC 2014, S. 87).

Eine rasche Reduktion der Methanemissionen, etwa durch eine Umstellung hin zu einer pflanzlichen Ernährung, ist dadurch akut deutlich wirksamer. Diese Erkenntnis war der Ausgangspunkt für eine internationale Vereinbarung zur Reduktion der aktuellen Methan-Emissionen, den Global Methane Pledge, den auch Österreich unterzeichnet hat.

Mythos 2: „Wiederkäuer sind Teil eines natürlichen Kohlenstoffkreislaufs“

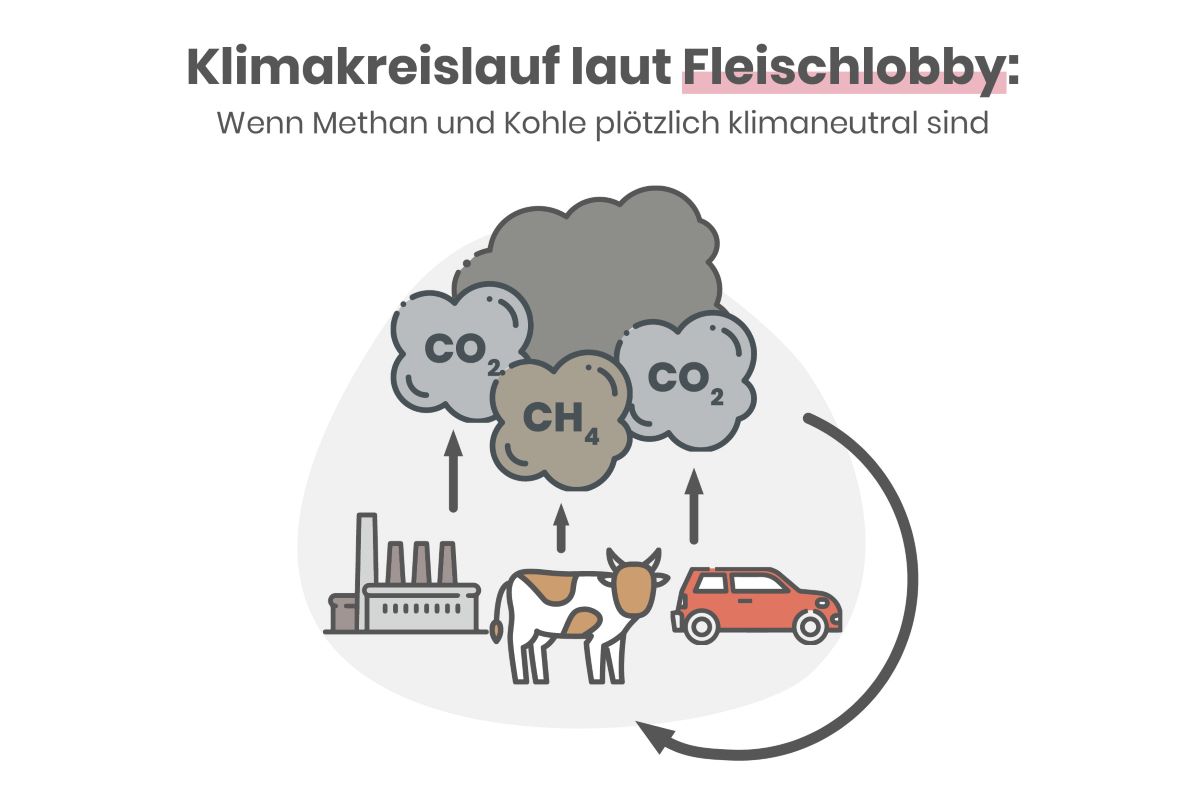

Häufig werden die klimaschädlichen Auswirkungen der Tierhaltung negiert, immer öfter wird sogar das Gegenteil behauptet: Die Netto-Treibhausgasemissionen seien negativ, da die Weidehaltung den Aufbau von humusreichen Grünland-Böden als CO2-Speicher fördert oder der Kuhmist als natürlicher Dünger dient und dadurch die Biodiversität erhalten bleibt. Das wird als natürlicher Kreislauf propagiert.

Viele klimaschädliche Prozesse sind jedoch Teil von Kreisläufen: Kurzfristige Kreisläufe wie die Produktion von CO₂ durch die menschliche Atmung, das dann von Pflanzen für ihr Wachstum genutzt wird, haben wenig bis keine Auswirkungen auf das Klima, da das CO₂ rasch wieder in Pflanzen gebunden wird.

Im Fall von Rindern und der Methanproduktion sind die Zeiträume jedoch deutlich länger. Daher ist die Vorstellung eines klimaneutralen Kreislaufs in diesem Zusammenhang irreführend. Zum Vergleich: Wendet man den Begriff „Kreislauf“ auf noch längere Zeiträume an, könnte man sagen, dass das CO₂ aus der Verbrennung von Braunkohle Teil eines Kreislaufs ist, da es über Millionen Jahre wieder zu Braunkohle werden könnte. Bei dieser Betrachtung werden jedoch die unmittelbaren und erheblichen Klimafolgen der Treibhausgasemissionen ignoriert.

Selbst wenn Kreisläufe schneller ablaufen, aber dennoch über Jahrzehnte wirken und das Klima beeinflussen, sind sie klimaschädlich. Grünland kann zwar durch das Grasen der Tiere und die damit verbundene Humusbildung CO₂ binden, doch im Vergleich mit einer Waldnutzung, durch die gleich viel oder potenziell mehr CO₂ gespeichert werden könnte, ist der Vorteil der Grünlandnutzung relativ. Ohnehin werden in Österreich lediglich 1 % der Rinder ganzjährig im Freiland gehalten (Statistik Austria 2020, S. 71). Nur ein Viertel der Tiere lebt in Kombinationshaltung und verbringt somit in den meisten Fällen neun Monate des Jahres ohne Auslauf.

Durch eine Proteinwende könnten diese Flächen für den Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln genutzt werden: Alternativen wie der biozyklisch-vegane Landbau ermöglichen die Erhaltung von Grünland entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass das Weiden von Wiederkäuern dafür unerlässlich ist. Nicht in jedem Fall muss Grünland überhaupt erhalten werden: Würden sich alle Österreicher:innen ovo-lacto-vegetarisch ernähren, würde eine Fläche von circa 932.000 Hektar freiwerden, bei einer veganen Ernährung sogar von circa 1,8 Millionen Hektar (Schlatzer & Lindenthal 2022). Hier könnten wiederum Wälder aufgeforstet und Moore renaturiert werden. Das wirkt sich nicht nur auf die Treibhausgasemissionen positiv aus, sondern führt auch zu einer Rückkehr der natürlichen Vegetation und einer Erhöhung der Biodiversität.

Mythos 3: „Regionales Fleisch ist besser als importierte Linsen“

„Iss regional!“ ist eine gängige Empfehlung, um den CO₂-Fußabdruck der Ernährung zu reduzieren, doch das trifft alleine betrachtet nicht immer zu. Eine umfassende Metastudie der Oxford-Universität zeigte auf: Weltweit entfallen nur etwa 5 % der Emissionen des Lebensmittelsystems auf den Transport. Der größere Teil der Emissionen stammt aus dem Flächenverbrauch und den Emissionen bei der landwirtschaftlichen Produktion (Poore & Nemecek 2018).

Da die Emissionen der einzelnen Lebensmittel durch den Transport typischerweise gering, die Gesamtemissionen untereinander jedoch sehr stark variieren, spielt die Wahl der Lebensmittel eine weit größere Rolle als die zurückgelegte Kilometer. Poore und Nemecek (2018) zeigen, dass der ökologische Fußabdruck eines Kilogramms Rindfleisch (60 kg CO2eq) viel größer ausfällt als der von Bananen (0,7 kg CO2eq), unabhängig von der Regionalität. Das liegt unter anderem daran, dass die meisten international gehandelten Lebensmittel nicht per Luftfracht (0,16 %), sondern per Schiff (58,97 %) zu uns gelangen. Der Transport von Lebensmitteln über lange Strecken trägt daher nur geringfügig zu den Gesamtemissionen bei. Nicht regional, sondern pflanzlich ist also Trumpf!

Mythos 4: „Die Metrik GWP* zeigt: Tierprodukte sind doch nicht so schädlich“

Die Bewertung der Klimawirkung wird üblicherweise mit der Metrik GWP100 durchgeführt. Diese betrachtet den Einfluss eines Treibhausgases über einen Zeitraum von 100 Jahren, wodurch CO2-Äquivalente errechnet werden können. So kann beispielsweise die Klimawirksamkeit von Methan mit der von Kohlendioxid verglichen werden. Hier sieht man – wie bei Mythos 1 beschrieben – die weit höhere Klimawirksamkeit von Methan um das 28-fache.

Anstatt die Erwärmungswirkung von Treibhausgasen über 100 Jahre zu verteilen, ist die neuere Metrik GWP* im Gegenzug darauf ausgelegt, die starke, aber kurzfristige Erwärmungswirkung von Methan dynamischer abzubilden (Hörtenhuber et al. 2022). Hier wird die Tatsache berücksichtigt, dass Methan in der Atmosphäre zwar eine stärkere Erwärmung verursacht, aber deutlich kürzer aktiv bleibt als CO2. Die Klimawirkung von Methan ist in den ersten Jahren nach der Freisetzung viel größer, nimmt aber im Vergleich schnell ab, weil es nach ca. 12 Jahren in der Atmosphäre abgebaut wird.

Aufgrund dieser Dynamik erscheint die schädliche Klimawirkung von Methan und damit auch von tierischen Produkten wie Fleisch und Milch in der GWP*-Metrik niedriger. Dadurch könnte der Eindruck entstehen, dass gleichbleibende Methanemissionen auf lange Sicht unproblematisch oder sogar klimaneutral sind.

Das führt jedoch zu einem Missverständnis, weil es für das Klima einen entscheidenden Unterschied macht, ob sich die Methankonzentration in der Atmosphäre auf einem hohen Niveau stabilisiert oder ob nur sehr wenig Methan freigesetzt wird. Wenn man die beiden Szenarien – hohe, aber stabile Methanemissionen und niedrige Methanemissionen – als gleichwertig betrachtet, ignoriert man die tatsächliche Klimawirkung. Eine Reduktion hoher Methanemissionen in einem Land könnte so fälschlicherweise als klimafreundlicher dargestellt werden als stabile niedrige Emissionen in einem anderen Land.

Es ist daher wichtig, sowohl die kurzfristigen als auch die kumulativen Effekte aller Treibhausgasemissionen zu betrachten. Auch wenn Methan eine kürzere atmosphärische Lebensdauer hat als CO2, ist seine Wirkung auf die Erderwärmung nicht zu unterschätzen. Eine Reduzierung tierischer Produkte kann daher einen bedeutenden Beitrag zur Verringerung der Treibhausgasbelastung leisten und sollte in Klimaschutzstrategien stärker berücksichtigt werden.

Quellenverzeichnis

BMK. 2020. Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 979/J. www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/AB/1029/imfname_792257.pdf (Zugegriffen am 11.10.2024).

Deutsches Umweltbundesamt. 2022. Die Treibhausgase. www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase (Zugegriffen am 19.08.2024).

Hörtenhuber, S., Seiringer, M., Theurl, M., Größbacher, V., Piringer G., Kral, I., Zollitsch, W. J. 2022. Implementing an appropriate metric for the assessment of greenhouse gas emissions from livestock production: A national case study. Animal, 16 (10). doi: doi.org/10.1016/j.animal.2022.100638.

Meyer, L., Pachauri, R. K. (Hg.). 2014. Klimaänderung 2014: Synthesebericht. Beitrag der Arbeitsgruppen I, II und III zum Fünften Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC). Genf: IPCC. Deutsche Übersetzung durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn, 2016.

Poore, J. & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science, 360 (6392), 987–992. doi: 10.1126/science.aaq0216.

Schlatzer, M., Lindenthal, T. 2022. Die Auswirkungen einer Reduktion des Fleischkonsums auf Tierhaltung, Tierwohl und Klima in Österreich – unter Berücksichtigung eines 100 % Bio-Szenarios. Studie im Auftrag von Vier Pfoten. Wien: Forschungsinstitut für Biologischen Landbau.

Statistik Austria (2022). Agrarstrukturerhebung 2020. www.statistik.at/fileadmin/publications/SB_1-17_AS2020.pdf (Zugegriffen am 08.10.2024).