Vegane Ernährung und Fleischersatzprodukte zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Vegane Ernährung und Fleischersatzprodukte zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Unter dem Schlagwort „Los vom Tiere“ berichtete die Zeitschrift „Vegetarische Warte“ im Jahr 1913 vom Plan, ein Kochbuch mit rein pflanzlichen Rezepten herauszugeben. Dieses sollte zeigen, „wie ohne alle tierische Produkte schmackhafte und nahrhafte Speisen herzurichten sind“. Der Erste Weltkrieg (1914–1918) verhinderte das Erscheinen des Kochbuchs. Die kriegsbedingte Energie-, Personal- und Nahrungsmittelknappheit bedeutete auch das Ende für viele andere vegane Projekte. Wir werfen nun einen Blick auf diese wegbereitenden Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

von Birgit Pack

Modernes Rezept für Linsenbraten © Nina Firsova, Shutterstock

„Vegan“, bevor es dieses Wort gab

Pflanzliche Milch- und Fleischalternativen, Aufstriche oder Margarine wurden damals noch nicht „vegan“ genannt, dieser Begriff wurde erst 1944 geprägt. Davor war oft von rein pflanzlichen oder vegetabilen Produkten die Rede. Menschen, die ganz ohne Tierprodukte lebten, wurden im 19. Jahrhundert meist „Vegetarier:innen strengster Observanz“ genannt. Innerhalb der ohnehin kleinen Gruppe der Vegetarier:innen, die sich ab den 1870er Jahren in Vereinen organisierten, war es eine verschwindend geringe Minderheit, die gänzlich ohne Tierprodukte lebte. Man kann jedoch davon ausgehen, dass über die Gruppe der tatsächlichen Veganer:innen hinaus wesentlich mehr Menschen tierfreie Alternativen kauften. Diese erlebten um 1910 einen kurzen Boom.

Gründe für eine vegane Ernährung um 1900

Milch ist für Kälber gedacht und der Konsum von Milch durch Menschen ist untrennbar mit dem Töten dieser Kälber bzw. Rinder verbunden: Dieses tierethische Argument wurde am häufigsten als Grund gegen den Milchkonsum genannt. Dazu kam Kritik an der Tierhaltung.

Um 1900 konnte man noch nicht von Massentierhaltung sprechen, aber die Intensivierung der Tierzucht und Tierhaltung hatte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zugenommen: Durch Zucht wurde beispielsweise die Menge an Milch, die von Kühen genommen werden konnte, gesteigert. Diese „übergroße Milchmenge […] ist unnatürlich und nur auf Kosten der Gesundheit der Tiere erreichbar“, wie zeitgenössische Kritiker:innen festhielten. Gleichzeitig waren immer mehr Tiere ausschließlich in (äußerst mangelhaften) Ställen untergebracht.

Mit den schlechten Haltungsbedingungen standen auch gesundheitliche Bedenken in Bezug auf den Konsum von Milch und Milchprodukten in Verbindung, unter anderem wegen der Übertragung von Tuberkulose. Erst durch die Pasteurisierung in großen Molkereien ab den 1920er Jahren konnte Milch uneingeschränkt den Mythos eines gesunden Nahrungsmittels aufbauen. Um 1900 standen viele Konsument:innen Milch aus hygienischen Überlegungen skeptisch gegenüber.

Eier wurden – in Zeiten vor der künstlichen Befruchtung – als potenzielle zukünftige Hühner und untrennbar mit der Geflügelfleisch-Wirtschaft verbunden gesehen und daher abgelehnt. Wollte man zu Beginn des 20. Jahrhunderts gänzlich auf Tierprodukte verzichten, hatte man trotzdem eine gute Auswahl an Alternativen zu gewohnten Nahrungsmitteln.

Werbung für Sojabohnen und Sojap sowie Frugola Pflanzenfleisch aus der „Vegetarischen Warte“ (1912 & 1913)

Sojaprodukte

Sojabohnen waren in Europa nicht unbekannt. Tofu, Sojamehl oder Sojamilch konnten sich jedoch lang nicht durchsetzen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es innerhalb der vegetarischen Bewegung durchaus Bemühungen, dieses „Ideal-Nahrungsmittel“ (so die Einschätzung in einem Artikel von 1913) in den Küchen zu etablieren. Einzelne Reformhäuser hatten Sojabohnen oder „Sojap“ (ein Sojabohnenpüree in der Dose) im Angebot. In Frankfurt begann das Soyamawerk mit der Produktion von Sojamilch.

Pflanzenfleisch

Sollen es Laibchen aus „Frugola Pflanzenfleisch“ oder „Granose-Nußfleisch“ sein oder lieber der vegetarische Aufschnitt „Protose“ aus Getreide und Nüssen? Um 1910 boten zahlreiche Hersteller:innen Fleischersatzprodukte aus unterschiedlichen Zutaten (hauptsächlich Hülsenfrüchten, Getreide und/oder Nüssen) an. Die Firma Kiel bewarb ihren Fleisch- und Wurstersatz „Gesunde Kraft“ beispielsweise als „für den Übergang notwendig“ und empfahl ihr pflanzliches „Dosenfleisch“ besonders für Sportler:innen: „Der Rucksack ist gepackt – aber es fehlt noch etwas. So recht was Herzhaftes möchte man noch haben, wenn nach rüstiger Wanderung ein mächtiger Hunger sich einstellt.“

In den Werbungen und redaktionellen Beiträgen wird ersichtlich, dass die Fleischersatzprodukte den Umstieg auf eine vegetarische Ernährung erleichtern sollten. Gleichzeitig stellten sie eine hochwertige Eiweißquelle dar, die deutlich billiger als Fleisch war, und nicht zuletzt ermöglichten sie ein deftiges Geschmackserlebnis. Diese Innovationen zeigen, dass rein pflanzliche Lebensmittel zu Beginn des 20. Jahrhunderts sowohl von Hersteller:innen als auch Kund:innen als interessant und zukunftsfähig eingeschätzt wurden.

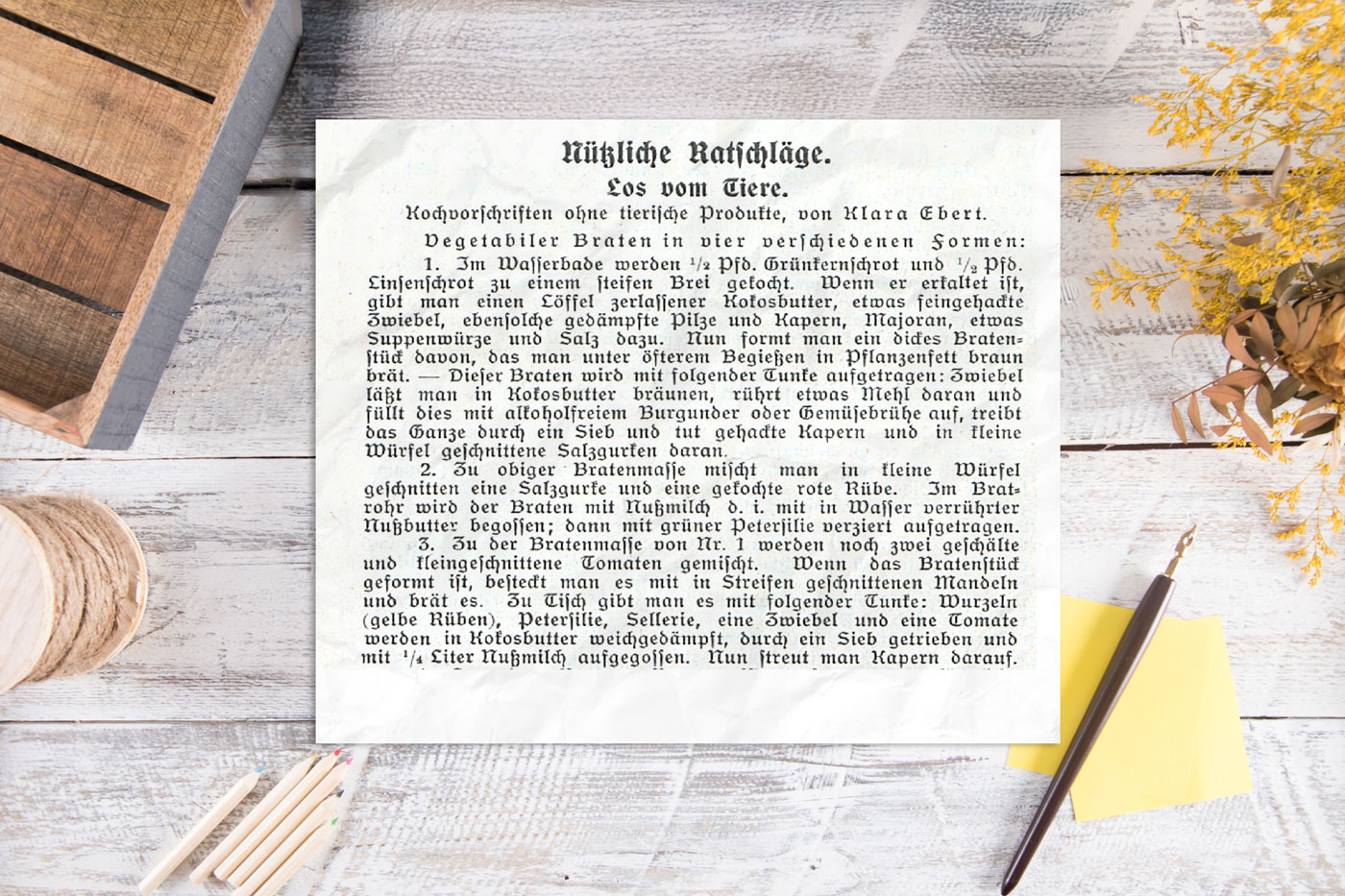

Rezept für einen „vegetabilen Braten“ aus Linsen und Grünkern in der „Vegetarischen Warte“ (1914)

Vegane Rezepte

Rein pflanzlich kochen konnte man selbstverständlich auch ohne Großeinkauf in Reformhäusern, die erst ab den 1890er Jahren entstanden, und ohne Bestellung bei Frugola, Granose & Co. Die „Vegetarische Warte“ druckte in ihrer Rezeptrubrik beispielsweise unterschiedlichste Tipps für das Kochen und Backen ohne Milch und Ei ab. Ein Braten aus Linsen und Grünkern (siehe historisches Rezept unten) lieferte eine kräftige Portion Eiweiß und ein intensives Geschmackserlebnis. Wer vergleichen möchte, findet in unserer Rezeptdatenbank ein modernes Rezept für Linsenbraten.

Nützliche Ratschläge

Los vom TiereKochvorschriften ohne tierische Produkte, von Klara Ebert

Vegetabiler Braten in vier verschiedenen Formen:

1. Im Wasserbade werden ½ Pfund Grünkernschrot und ½ Pfund Linsenschrot zu einem steifen Brei gekocht. Wenn er erkaltet ist, gibt man einen Löffel zerlassener Kokosbutter, etwas feingehackte Zwiebel, ebensolche gedämpfte Pilze und Kapern, Majoran, etwas Suppenwürze und Salz dazu. Nun formt man ein dickes Bratenstück davon,, das man unter öfterem Begießen in Pflanzenfett braun brät. Dieser Braten wird mit folgender Tunke aufgetragen: Zwiebel lässt man in Kokosbutter bräunen, rührt etwas Mehl daran und füllt dies mit alkoholfreiem Burgunder oder Gemüsebrühe auf, treibt das Ganze durch ein Sieb und tut gehackte Kapern und in kleine Würfel geschnittene Salzgurken daran.

2. Zu obiger Bratenmasse mischt man in kleine Würfel geschnitten eine Salzgurke und eine gekochte rote Rübe. Im Bratrohr wird der Braten mit Nussmilch, d. i. mit in Wasser verrührter Nussbutter begossen; dann mit grüner Petersilie verziert aufgetragen.

3. Zu der Bratenmasse von Nr. 1 werden noch zwei geschälte und kleingeschnittene Tomaten gemischt. Wenn das Bratenstück geformt ist, besteckt man es mit in Streifen geschnittenen Mandeln und brät es. Zu Tisch gibt man es mit folgender Tunke: Wurzeln (gelbe Rüben), Petersilie, Sellerie, eine Zwiebel und eine Tomate werden in Kokosbutter weichgedämpft, durch ein Sieb getrieben und mit ¼ Liter Nussmilch aufgegossen. Nun streut man Kapern darauf.

Man kann nur darüber spekulieren, welche Entwicklung die Vielfalt an veganen Produkten genommen hätte. Durch den Ersten Weltkrieg, die Hungerjahre danach, die anschließende Wirtschaftskrise und den Zweiten Weltkrieg wurde Fleisch zwar Mangelware, hochwertige Alternativen konnten allerdings ebenso wenig hergestellt werden. Es sollte fast hundert Jahre dauern, bis all jene, die eine Ernährung „Los vom Tiere“ praktizieren wollen, wieder eine schmackhafte Auswahl an qualitätsvollen veganen Produkten vorfinden.

Birgit Pack ist Aktivistin, Autorin und Historikerin. Sie forscht zur Geschichte der vegetarischen Bewegung in Wien um 1900. Die Ergebnisse ihrer Forschung veröffentlicht sie auf ihrem Blog „Vegetarisch in Wien um 1900“ und in weiteren Publikationen. veggie.hypotheses.org

Dieser Artikel ist in unserer VEGAN.AT-Ausgabe 43 erschienen.