Milch im Umwelt-Check

Milch im Umwelt-Check

Milch im Kaffee, Käse am Brot und Joghurt im Müsli – Milchprodukte sind für viele ein wichtiger Bestandteil der Ernährung. Doch tierische Produkte sind sehr ressourcen- und energieintensiv. Sie haben einen weit höheren Flächen- und Wasserbedarf und emittieren bedeutend mehr Treibhausgase als pflanzliche Lebensmittel. So verwundert es wenig, dass führende Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und der Weltklimarat (IPCC) für einen Wandel zu einer pflanzenbasierten Ernährung plädieren. Doch wie groß sind die Umweltauswirkungen von Kuhmilch wirklich? Und wie überzeugend sind Alternativen aus ökologischer Sicht? Wir werfen einen genauen Blick auf ihren Klima-, Flächen-und Wasserfußabdruck!

Klima: Kuhmilch heizt den Klimawandel an

Tierische Lebensmittel sind eine der Hauptursachen des anthropogenen Klimawandels. Weltweit entfallen laut FAO etwa 18 % der Treibhausgase auf tierische Produkte. Vor allem Produkte von Wiederkäuern – Rindfleisch, Butter, Käse und Milch – sind eine schwere Last für den Planeten. Die University of Oxford rechnet vor, dass wir in den westlichen Industriestaaten mindestens 90 % weniger Rindfleisch und 60 % weniger Kuhmilch konsumieren müssen, um einen Klimakollaps zu vermeiden.

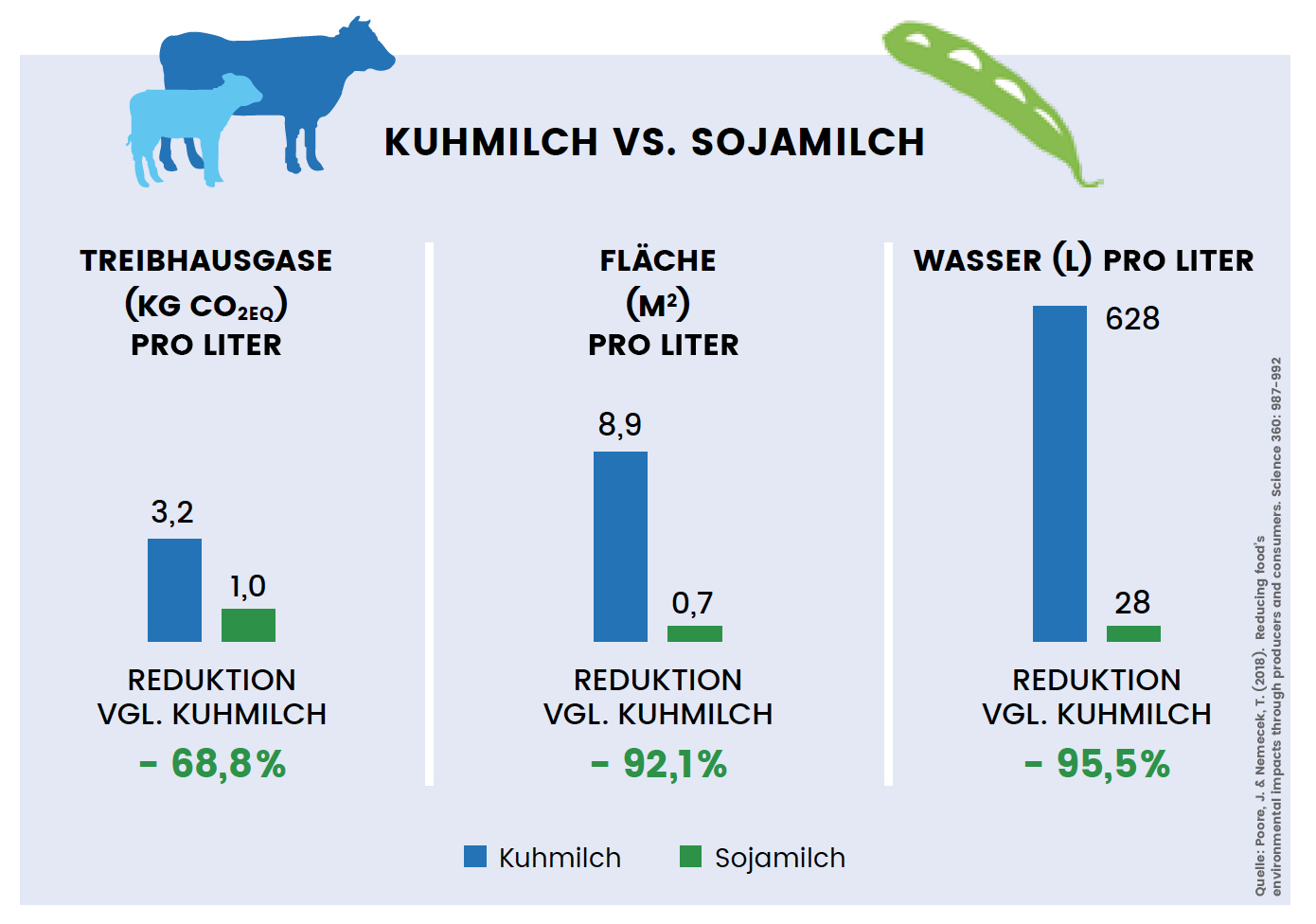

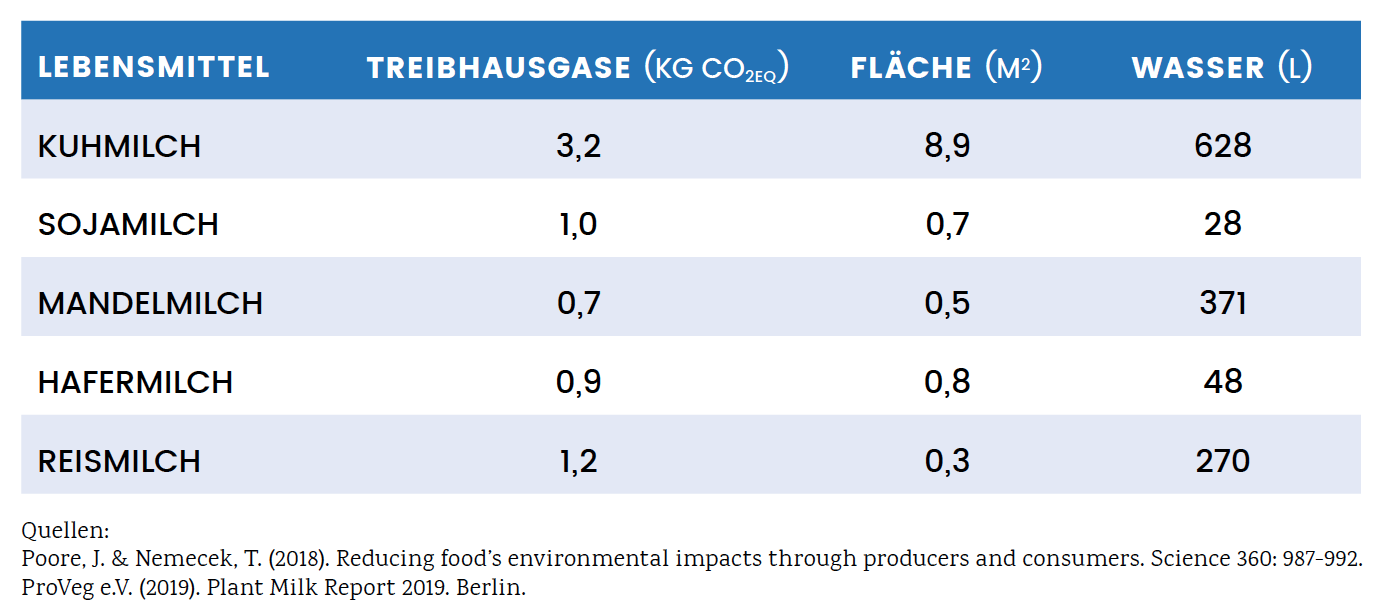

Pflanzenmilch ist eine klimafreundliche Alternative zu Kuhmilch. Je nach Sorte werden bis zu 78 % an Treibhausgasen gespart. Während Kuhmilch pro l 3 kg CO2eq verursacht, bewegen sich die Emissionen bei Pflanzenmilch zwischen 0,7 kg CO2eq (Mandelmilch) und 1,2 kg CO2eq (Reismilch). Verarbeitete Milchprodukte haben eine noch schlechtere Klimabilanz als Kuhmilch, weil für die Produktion von Käse, Butter und Co. eine große Menge an Milch benötigt wird. So stecken in 1 kg Butter 25 l Milch. Die Treibhausgasemissionen belaufen sich bei Butter auf 23,8 kg CO2eq. Pflanzliche Margarine emittiert dahingegen nur einen Bruchteil von 1,4 kg CO2eq.

Fläche: Die Spuren der Kuhmilch

Die Landwirtschaft umspannt heute den gesamten Planeten. Ein Drittel der eisfreien Fläche der Erde wird für die Produktion von tierischen Lebensmitteln verwendet. Jährlich werden 65 Milliarden Landlebewesen zu Nahrungszwecken getötet. Ihre Ställe und Weiden brauchen viel Platz, doch insbesondere die Futtermittel tragen zum großen Flächenfußabdruck bei. Die Zerstörung des Amazonas-Regenwalds ist zu 80 % der Produktion tierischer Lebensmittel zuzuschreiben, weil der Wald den Weide- und Ackerflächen für Futter-Soja weichen muss.

Aus dem Flächenbedarf für Tierhaltung und Futtermittelproduktion lässt sich berechnen, dass für 1 l Kuhmilch 8,9 m2 benötigt werden. Pflanzenmilch hinterlässt einen weit geringeren Fußabdruck: Zwischen 0,3 m2 (Reismilch) und 0,8 m2 (Hafermilch) werden für 1 l Pflanzenmilch benötigt. Im Vergleich mit Kuhmilch lässt sich der Flächenbedarf um bis zu 97 % reduzieren.

Wasser: Durstige Kühe, durstige Futtermittel

Weltweit entfallen 70 % der Wassernutzung auf die Landwirtschaft. Der Wasserfußabdruck von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln unterscheidet sich dabei beachtlich. Auch hier gilt: Der Wasserbedarf des Tiers ist zwar nennenswert, der Großteil entfällt jedoch auf die Futtermittelproduktion. Statt Soja oder Getreide anzubauen, damit Tiere zu füttern und über diesen Umweg tierische Produkte zu erzeugen, ist es wesentlich effizienter, direkt die Pflanze zu konsumieren oder zu verarbeiten.

Kuhmilch hat pro l einen Wasserfußabdruck von 628 l. Für jede Pflanzenmilch wird weit weniger Wasser benötigt – aber im Gegensatz zur Klimawirkung und zum Flächenbedarf gibt es auffallende Unterschiede. So benötigt Mandelmilch 371 l Wasser, Sojamilch dahingegen nur 28 l. Der Wasserbedarf liegt somit um 41 % bis 96 % unter jenem von Kuhmilch.

Pflanzenmilch – das weiße Gold

Der Boom von Pflanzenmilch zeigt, dass die Konsument:innen an Alternativen zu Kuhmilch interessiert sind. Aus ökologischen, gesundheitlichen und tierethischen Motiven greifen immer mehr Menschen zu Pflanzenmilch. In Europa steht sie bei einer von zwei Personen regelmäßig auf dem Speiseplan – ergänzend zu oder statt Kuhmilch. Das schlägt sich auch in ökonomischen Kennzahlen nieder: Pflanzenmilch ist der Bestseller unter den pflanzlichen Alternativprodukten. In den USA macht sie derzeit 15 % vom gesamten Milch-Umsatz aus – Tendenz steigend. Die Nachfrage nach Kuhmilch sinkt, jene nach Pflanzenmilch steigt. So ist der Umsatz an Kuhmilch in den USA von 2017 auf 2018 um 6 % eingebrochen, während die Pflanzenmilch ein Plus von 9 % verzeichnen konnte. Aufgrund der attraktiven Wachstums- und Umsatzaussichten hat The Guardian Pflanzenmilch vor Kurzem auch als „weißes Gold“ bezeichnet. Obwohl laufend hochwertige und innovative Pflanzenmilch-Produkte eingeführt werden, gilt der Markt im deutschsprachigen Raum noch nicht als gesättigt. So kann man gespannt sein, welche neuen Produkte sich neben Soja-, Hafer-, Mandelmilch und Co. ins Regal reihen.

Nachhaltige Ernährung für einen zukunftsfähigen Planeten

Agrarwissenschaftliche Forschungen zeigen klar: Nicht nur Fleisch, auch Milch(-produkte) belasten unsere Umwelt. Eine nachhaltige Ernährung sollte (vorwiegend) pflanzlich gestaltet sein. Diesbezüglich sind sich auch führende Wissenschaftler:innen einig: „Die Treibhausgasemissionen können ohne Umstellung auf eine stärker pflanzenbasierte Ernährung nicht ausreichend gesenkt werden“, betont Marco Springmann von der University of Oxford. Pflanzliche Milch(-produkte) sollte(n) daher möglichst häufig auf dem Speiseplan stehen. Prost, wir trinken ein Glas Pflanzenmilch auf eine lebenswerte Zukunft!

Definition: Was ist Pflanzenmilch?

Pflanzenmilch wird aus Hülsenfrüchten, Getreide, Pseudo-Getreide, Nüssen oder Samen gewonnen. Abhängig von der Grundsubstanz unterscheiden sich die Sorten in ihrem Energie- und Nährstoffgehalt. Gemeinsam haben sie, dass sie – im Gegensatz zu Kuhmilch – zu 100 % cholesterin- und laktosefrei sind. Außerdem entstehen bei der Herstellung weit weniger Treibhausgase und sie haben einen viel geringeren Flächen- und Wasserfußabdruck als Kuhmilch. Pflanzenmilch ist also eine gesunde und nachhaltige Alternative!

Namensgebung: Darf Pflanzenmilch „Milch“ heißen?

Die EU will den Absatz von nachhaltigen Alternativen zu Kuhmilch erschweren. Seit dem Ende der 1980er-Jahre dürfen pflanzliche Milchprodukte im Lebensmittelhandel nicht mehr als solche bezeichnet werden, weitere Verschärfungen folgten 2013 (EWG-VO 1898/87 und EU-VO 1308/2013). Während der Name „Kokosmilch“ erlaubt ist, muss sich Sojamilch nun „Sojadrink“ nennen. Die Sinnhaftigkeit des Namensverbots wird von vielen Seiten zu Recht heftig kritisiert. In diesem Jahr konnten wir gemeinsam mit europäischen Organisationen und Bürger:innen durch Proteste weitere absurde Verbote, welche die Bewerbung und Verpackung von Milchalternativen betreffen, in letzter Minute verhindern.

Steuern: Warum zahlen wir mehr Umsatzsteuer für Pflanzenmilch?

Pflanzliche Milchprodukte werden steuerlich benachteiligt. In Österreich entfallen 10 % USt. auf Kuhmilch und 20 % auf Pflanzenmilch. Mit entsprechendem politischen Willen könnte diese Benachteiligung sofort geändert werden. Die Besteuerung von nachhaltiger Pflanzenmilch sollte zumindest nicht höher als von Kuhmilch sein. Zahlreiche europäische Länder wie Frankreich, Irland und Portugal gehen mit positivem Beispiel voran. Wir setzen uns für euch gegen diese steuerliche Diskriminierung ein – mehr unter www.vegan.at/petition-milch.